“女性”和“直觉”之间深厚的关系,由来已久。女性的同情心和敏感性,以及对于难以言说之物的直觉,使她们与灵性的言说密不可分。文学史中“新女性”的顿悟体验所在甚多,中国当代女性诗人对此表现出的普遍兴趣,也使得女性诗歌发展出了独特的情感言说方式与书写美学。通过直觉与灵性书写,新一代的女诗人们在新的语境中,得以重新理解自己的身份。写作过程中,她们如何拓展自身思维的边界,探索生活中的灵性时刻?

“在世界坍缩成一粒果核前”活动现场

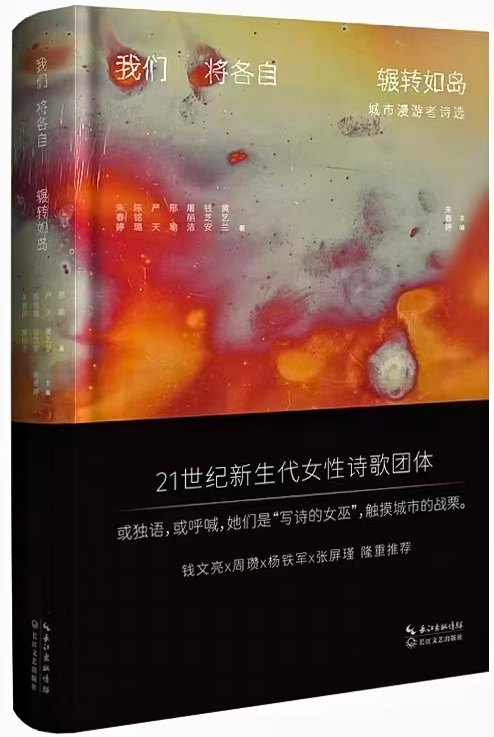

发起于上海的诗歌团体“城市漫游者”出版了《我们将各自辗转如岛:城市漫游者诗选》(2025),中国社会科学院周瓒教授曾以“写诗的女巫”一语形容该诗集呈现出的独特面貌。日前,“城市漫游者”主要成员在思南书局·诗歌店相聚,就诗歌选集举办了新书分享会兼诗歌朗读会“在世界塌缩成一粒果核前”,与华东师范大学教授金雯、书评人陈嫣婧、上海大学教授钱文亮等特邀嘉宾,以及到场读者一起分享创作。

分享会分为诗人创作分享与朗诵、嘉宾讨论以及观众互动三个环节。首先由“城市漫游者”女性诗歌团体的朱春婷、陈铭璐、严天、屠丽洁、黄艺兰等五位成员,分别围绕新书的中都市经验、灵性直觉与生命意识等话题,结合诗歌创作实践进行阐释,并朗诵自己的代表性诗歌。

左起:黄艺兰、严天、朱春婷、陈铭璐、屠丽洁

作为这部诗选的主编,朱春婷特别强调了“城市漫游者”团体在创作过程中,对语言与灵性的关注。她认为,和欧洲中世纪城市化进程而出现的巫之传统不同,中国传统文化中的巫觋文化重视用祝祷的方式,来打通天、地、人之间的壁垒。语言在创世之初的混沌中,命名和分别了事物,这一过程是伴随“创造性”的行动发生的,是海德格尔所说的“存在之家”。而诗歌对语言实验和既定思维的挑战,使得诗人需要不断挣脱语言和想象力的边界,像普罗米修斯盗火一样,带来一些出离既又规范的“词语”和“逻辑”。它如同一场必然失败的修行,但又因仿佛在无限趋近真相,而令创作者自觉无限荣耀和幸福。朱春婷随后朗诵了自己的诗歌《植物学手记》,分析了其中的重要意象。

诗人陈铭璐也身兼设计师,在诗集装帧设计时,她将烧灼变色的铜版作为诗集封面,以灰烬中的哥特字体来表现“城市漫游者”团体的字母标志,象征以设计夺回创作的火焰。她以“火”为喻,从创作中提炼出三个重要元素:“感知的艺术”,即点燃如“内焰”般灼热的直觉,捕捉万物细微震颤,将感官熔为一体;“材料的艺术”,即在城市中采集文明碎屑炼制成承载记忆的护身符;“仪式的艺术”,即通过空间和仪式为万物赋形。她认为诗歌实践的终极目的,是更深刻地扎入现实,从中淬炼出真实的自我。在她看来,诗歌就是与世界重新缔结的盟约,能够让她成为持火的织网者、语言的炼金师以及自己命运的造物主。陈铭璐随后朗诵了自己的诗歌《迪拜古城》,分析了其中关于感官体验和异域风光的书写。

《我们将各自辗转如岛:城市漫游者诗选》

严天则结合主题剖析了自己的三首诗歌,列举了诗歌中“猫”与“女性”的两大意象。猫,灵动、神秘、优雅,时而温顺,时而独立;女性承载着生命的孕育、情感的细腻以及坚韧的力量。她请在场读者朗诵了《人形器皿》,并做了解读:诗歌表现了自我认识的隐喻,聚焦于自我实现追求。《生命交响曲》是生命探索与力量的彰显。《我坚信,我与春天缘分未尽》表达对自由、美好生活的天然向往,以及对生命与爱的尊重。两大意象的相互交织,试图为后续探索更为广阔的诗意空间提供了更多可能性。

屠丽洁认为,在高度理性而秩序化的现代社会,人们更需要唤醒一种深层的、与万物联结的直觉能力,以应对认知的固化与内在的束缚。真正的转变往往来自于向内的探索与重建,通过诗性的观察,才能够打破惯性的思维边界,将个体经验与更广阔的生命网络相连。这种灵性实践并非逃避现实,而是一种积极的“内在功课”,旨在重新连接被遗忘的感受力与想象力,从而在碎片化的世界中拼凑出完整的自我。每个人都可能通过诗意的觉察,成为自己生活的重构者与疗愈者,在限制中发现自由,在变化中寻得安定。屠丽洁朗诵了其代表性的诗歌《漩涡》。

黄艺兰介绍了近期维多利亚文学与文化领域中的女性灵媒研究,并描绘了中国当代诗坛的灵性面相。诗人们利用论坛、微信、小红书等新媒介平台进行诗歌创作,其诗歌体现了都市新空间环境,诗中的活动空间更明确地发生在城市空间中,与城市文化呈现出交织的状态。她向观众分享、朗读的作品《水中女巫·Ophelia》,其灵感来源于西方文学与文化中的奥菲利亚情结,涉及了中世纪和维多利亚时期的巫文化话题。另一首分享的诗歌《布洛芬缓释胶囊》则从本体论的角度出发,描绘女性身体与宇宙行星之间的内在关联,具有一种轻柔、迷幻的氛围。

左起:钱文亮、金雯、陈嫣婧

在嘉宾讨论环节中,金雯认为,在目前理性普遍被矮化为工具理性的语境中,如何直面意识和情感的诗性表达,是一个值得重视的问题。以混沌重建秩序,在微观与宏观的裂隙间寻求新的发展空间,是一条很好的话语实践路径。她观察到在这本诗歌合集中,反复出现与月亮有关的意象,且往往与女性的生理周期和如潮汐般的情绪波动有关。几位女诗人相聚而形成的“月亮系”,代表着一种与象征理性的“太阳系”所不同的强大力量。她认为,这次活动也蕴含着某种促进转向的时刻,挖掘出了埋于历史地表以下更为悠久且渊深的潜在世界。同时,她也建议年轻的写作者不要放弃传统的“阳性”话语阵地,要在阴阳两者之间找到动态平衡。

陈嫣婧认为,诗歌创作并非完全出自非理性,而内在于人的理性和感性的彼此不可割裂。语言本身就是理性的,它不但是情感表达,也是思维方式。“城市漫游者”团体中的诗人们基本都接受过正规的学院训练,有一定的理论基础,她们的创作力和阐释力是平衡的,这也是新一代年轻诗人的共同特征。她们以“巫”的精神作为写作诗歌的精神依傍,是另一种进入生命的方式:用一种超越工具理性的方式去探知人的生死、打通天与地的间隔,并从中获取人类生命的秘密信息,因而具有一种强烈的阴性特征。她们以艺术家个人对一切事物直接的介入,表达一种个体化的、强烈而丰富的生命体验。

钱文亮则关注到团体对西方的“闲逛者”概念的中国化阐释与发展。德国哲学家本雅明的“城市漫游者/闲逛者”本身是一个阳性词语,但被诗歌团体从自身女性写作者的身份出发,创造性地改变为阴性词语使用,彻底改变了其文化内涵。因此,团体所强调的灵性与直觉的气质与西方意义上的巫之传统有所区别,她们继承的是中国传统的巫觋文化。在古代,“巫”是一种具有崇高地位的社会阶层,由部落或族群中最有智慧的人担任,他们往往兼任首领,在商代以后才逐渐被史官文化替代。诗人常被认为是巫觋的后代,如伟大的诗人屈原就是一个典型的“巫官”,负责主持王家祭祀工作,沟通天地人神。在民间,充满灵性的巫文化也始终有一定的活跃度。“城市漫游者”则是对此传统的当代化、性别化、城市化的再演绎。

交流环节中,诗人们与现场读者积极互动,就各自的日常生活中的灵性时刻,以及诗歌写作中遇到的难题进行分享和提问。最后,现场读者朗诵了诗人钱芝安的《格子》一诗作为结束,共同体悟诗句“这世上再没有一个词/正在失去它的时候”的特殊魅力。

“城市漫游者”的诗歌创作为我们当代诗歌的直觉式创作提供了一种文化实践的可能,展示了新世纪的城市女性如何在诗歌和隐喻的层面运用超自然手法,以应对各种生活中的重要话题。活动中的各位嘉宾通过分析种类多样的诗歌文本,发现了一种清晰显现出来的女性文学传统,进而深入讨论了中国当代诗歌的灵性面容。(黄艺兰 整理)

华文国际网 版权所有 2026 © 邮箱:1351659001@qq.com