李佐回来了,一个弄堂大起来的,没事一起吃个饭,聚聚。老宽问她去不去,她还在想,李佐,她从小认识那个?

老宽说,出来走走嘛,老是孵屋里对身体不好,其实大家都蛮想你。

到底被最后这句话打动了。

都蛮想你。

想想又有些好笑。都几点了,一圈电话打过才找到她这儿;也算找对人了,她都不空,还有谁空。五十五了还单着,刚从事务所退下,不上班,不烧饭,半只苹果、一杯酸奶也算一餐。儿子前些年一直在外面晃着,伦敦,纽波特;威尔士,伦敦。她只有看着他来回摆动的份儿。讲好年底回来,总是这次这个女朋友的意思,想想还是上海好,朋友多,来了,就不准备再回去,可脾气跟她一样,房子、工作,样样要自己来,不知道是遗传基因,还是让她从小教育的。总是自己离婚太早,前夫少爷脾气,凡事一点忙不帮,还动不动出语讥讽;一个哥哥离得远,几年见不了一面,顾不了她;一个哥哥又太不像样,不拖累她不问她要钱就恭喜了。

多久不出门,手镯都找不到了。妈妈的旧物,早让二哥刮空,只这一件归了她。绿玉、镶金,是饰品,也是护身符,求个吉祥、顺利,关键还通透,好看,衬皮肤。不用别人说,自己看着也是“雪白一段酥臂”。东扑西扑又把几个抽屉翻一遍,还是没有。算了,也就一餐饭,谁还为个镯子记得她。

扣上帽子,换衣服出门。只想穿舒服点,路上还是有人朝她扭头,和小时候在弄堂里一样。只有李佐从来不多看她。眼前隐约浮起一个敦实的人影,头发黑黑亮亮留长了罩着额头耳朵,很斯文。从前,再小一点时,他们整天在弄堂跑进跑出,一起吃东西、讲话,把隔壁犹太教堂的旋转楼梯当滑滑梯玩,这些记忆都变得模模糊糊的。真是,记得最清的偏就是他从来不多看她。她的心性,谁面前都低不下去的,见了他就有一点,特别是胖到一百二十斤那几年。后来发誓减重,一天只吃几口,多少也是为他。他的消息都是间接听来的,考到北京读大学了,留北京工作了,结婚了,老婆北京人。后来,她也结婚了,嫁到老远的新区。再后来父母换了房,从弄堂搬走,唯一算有点联系的就是老宽。对了,李佐知道老宽叫她了吗?她忽然紧张起来。

吃饭的地方不算远,一推门,里面的眼睛全望了过来。当中有一双特别亮,连额头都在放着光,她刚想到这是李佐,这人已经站起来,微笑着招呼她坐。

李佐,老宽介绍,刚从德国回来。莱比锡,知道吗?

拜仁对莱比锡的莱比锡?

嚯,还看德甲呀?

哪会看那个,从前小同事那里听来的一鳞半爪。远,是肯定的了。那,定居了?还是……她对他真是一点不知道。

也算定居吧,不过我是要回来的。李佐说。

儿子都入德国籍了,他就是不肯入。爱国吧?老宽说他。

没办法,我妈还在这里,年纪大了,就想有个人在边上。他笑着解释。

孝子啊!大家说着都举起了杯。她听着混成一片的碰杯声、咂酒声,一时想不出说什么,直到李佐问起她爸妈。

都不在了。她说,略微有些不自在。其实,爸走了九年,妈走了也有四年了,不至于像以前,一讲就要哭。

老宽算了算,他们这群人,爸妈双全的一半都不到了。不过呢,别讲他良心不好,真活到天天要人管也烦,擦屎抹屁股都要别人来,一点尊严没有,不如脑子糊涂手脚不听话时,刚刚好死掉。一边说,一边手脚乱动,一副翻不了身的样子。大家都笑,说他做人还算得准哪天死,他们当中不在的两个都是四十前后走的,一个癌症,一个抑郁症。癌症也算了,跳楼又为什么?有什么熬不过去的,最后不都要冻一冻再送进炉子,急什么急。

她挺怕这种话题。一个女友,一度无话不谈,就是四十出头病逝的,葬礼回来没精神好多天。只是,一坐到这一桌人当中,自有一种归队的恍惚。他们的爸妈不只岁数差不多,口音差不多,经历也差不多,都不是土生土长的本地人,都在上世纪四十到五十年代留沪的。收入差不多,家里的摆设都差不多。她妈逛八仙桥买回一个带镜子的五斗橱,几家的女人见了,照着门牌号码找过去,都往家里拉回一个。李佐妈妈给李佐织了件咖啡色毛衣,菱形格子加大8字绞,针法复杂讲究,没多久,老宽穿了只有菱形格子的简化版出来。连看书的习惯都差不多,因为记不住外国人名,不耐烦看翻译书。然而,随着青年时期的慢慢消失,他们终究不一样了,李佐出国;老宽炒股,做生意,嘴上说将将够吃饭,实际上过得好得很;还有硕士博士一路读上去,飞进机关、国企央企的;最多的就是她这样的,上班上到退休,体面算体面,花头是没有的。除了有限的朋友圈工作圈,跟外面没多少交集,也没想混别人的圈,有钱、会玩的见一两面聊得一见如故也有,久了到底走不到一起。暴富的人迟早要暴穷,这个朴素的真理比任何话都能安慰他们,也想过重振门庭,把希望放到儿女身上,直到发现他(她)不是读书的料……

和他们不一样的是,她从来不为学习好不好要求儿子,阳光、快乐才最重要,可没人听她的,大家都在聊公号小号的各路消息,间或插播几句熟人的秘闻,谁进去了,怎么进去的,官方数字多少,小道消息传的数字又是多少;谁出来了,谁死在了里面,进出之间,一个人的一生便也等于讲完了。生命本身仿佛就是一种讽刺,因为它根本就留不住,再年轻再美也会老成一只干瘪的栗……等到一向早睡的她开始听不清他们说什么,李佐说一声要回去了,他妈妈还在等他,老习惯,不到家不睡。大家调侃这把年纪了还当妈宝也就散了。

等车时她问李佐,你妈妈还住吉庆里呀?他说可不是,不肯搬呀,老是讲年纪大了不好搬场,搬搬场死掉的熟人多少多少,他现在也不劝了,随她高兴。每次回去,发现门口闲坐的老太太又少一个,想到他妈妈有一天也这样不声不响离开就很难过。

她反驳未必是这样,他们那辈人对生死通透起来你都想不到。她妈妈临终前签了遗体捐献协议,死后只有一个合葬墓,连清明上坟都替她、她那两个哥哥省掉了。不过,他妈妈跟她妈妈完全不一样,从黏成团的记忆里抽丝似的抽出属于他妈妈那根,真的,别的妈妈风风火火的样子从来见不到,说话轻言细语,不像她妈妈,动不动直起喉咙吼她,倒从来不骂她那两个哥哥,好像她不是亲生的。

他摇头,我妈有我妈的问题,我就是厌烦她样样要管才去德国的,都成家了,哪双鞋配哪双袜子,头发留多长,吃饭快了慢了还要管,我想,隔着半个地球总管不了我了吧。

她因为意外而看着他。

所以,人是很矛盾的。他看上去还想说什么,可他的车来了。

她的车也来了。这晚以及此后两天他总不离眼前,仍是说着“以后我们再聊”朝她弯下一点腰的样子。大概是在现在待的国家养成的谦恭姿态,跟谁都这样,可她还是觉得不会就这么算了。

不会只是一顿一次性的聚餐,一桌人只怕没一个知道,他可是她最初的梦中情人啊。

不过,也不一定,这时再想起老宽那双圆滚滚的大眼,自嘲是一天到晚盯牢股价看大的,也似乎有了一点洞穿入骨的深意。

管他们晓得不晓得吧。算时间二三十年没见了。除了开始几年,她很少再想起他,把他隔绝在自己的记忆之外。是因为,她老是在恋爱,老是走在爱上一个人又因为自己不爱这个人了或者这个人不爱自己而崩溃的路上?还是因为直到前一年才从这些没有结果的恋爱中脱出身,过起单调平静的独身生活?

隔天,她接到他的电话。

一起吃个饭?

就我们俩,聊聊天。他继续说,过两天我就回德国了。

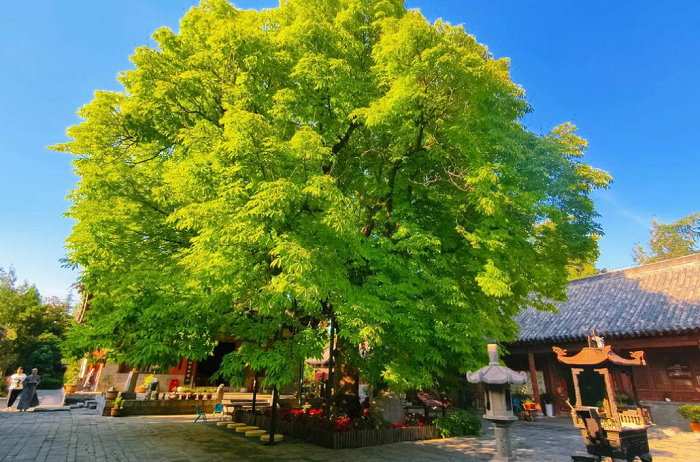

订的是高安路附近的私房菜馆,一晚上只烧两三桌那种,人少,安静,菜色别致。他特意到地铁站接她,很满意地看着她帽子底下仍有少女肤色的脸。路上他讲起莱比锡,在当地的古语中还有一个意思,是说“种有菩提树的地方”。她问,莱比锡真有很多菩提树?他说哪儿都能看见,一片片水绿色。所以歌德特别喜爱莱比锡,就是在莱比锡邂逅了他的初恋情人。

又是初恋情人。她的脸热烘烘的,他不知道吗?他是她的初恋情人?再聊下去,他们惊讶地发现,几年前——就是她妈妈去世那一年——他们都去听过一场讲座,都靠近会场里面最大的那根圆柱,前后不会相差三排。她冲着“生与死”的主题去的,好像妈妈的去向就藏在这场讲座里,只要认真听完自会得出答案,结果却是半懂不懂,迷茫着进,迷茫着出来。他也差不多,即使成天在病理研究所的实验室:“就算你把一颗大脑从药水里捞出来,切片、抚弄,也还是不知道它在一个人的躯体里活着的时候想过什么,不是吗?”

从一个贝壳阳台下走过,他说到了。穿过暗幽幽的过道,走向开着灯的房间,感觉就像一起进了自家饭厅,深红的丝绒窗帘,同一色系略微浅一点的地板、护墙板,家常过日子用的橱柜,玻璃门里用心摆着糖罐、玻璃杯、地中海风格的瓷盘,墙上一幅雪景图色调淡淡的,中和掉室内过于浓郁的气氛。

孩子都在那边,真要回国定居?为了你妈妈?比起曾经这么近都没认出来,这更让她惊疑。

他点头。离婚的时候就这么决定了。孩子有孩子的生活。当然,退休还有几年,现在一年只能回来一次。他现在最怕他妈妈碰到意外,有一次就是在浴室摔倒了,幸好有扇小窗通公共走道,邻居发现帮忙打了120,还有一次心肌梗死,他没法想象她是怎么熬过来的。

她想说,就算每年回来,住半个月一个月,还是消除不了你妈晚上心肌梗死的可能性啊?想想又吞回去。她离妈妈这么近又做了什么?还没保姆照顾得多。除了一周固定去一次,不过隔几天给保姆打个电话。最后一个月最难熬,电话里都能听见妈妈疼得哀号,可除了打点吗啡,还能怎么办?就是去了,她也从没握一握妈妈的手。这也不能怪她呀,对那只打过她的手,就是亲近不起来,即便知道妈妈就要死了,她们就要阴阳两隔。各种镜头几乎是在一两秒之间纷涌上来,她不得不用手去撑住发晕的脑袋,连杯中的酒都成了铅块似的又沉又重。

我一直记得你,你跟小时候不一样了。喝掉第一杯酒之后,他说。很慢,很礼貌,看不出特别的情绪。他在她生活中的缺失也像那些省略掉的音节,一个空白,又一个空白。他的手指甲剪得很干净,没有一点棱角的椭圆形,也没有抽烟留下的黄渍,她天生喜欢注意这种微小的地方。微小处最能看见人。可是,这么多年没一点变化怎么可能?他们都老了,不是吗?

他说不是这样,以前你很犟。

犟吗?她只有笑。

犟。他说,你爸叫你练字,你不肯,我在阳台看书都能听见你们两个吼来吼去,你爸后来也不勉强你了。

是吗?她不记得了。不过有好多年她是挺固执己见的,听不得一点和自己不合的东西。

有一年,他继续说,我到你家找你大哥,桌上有封信,信封上写着“曹禺缄”。我问你大哥,写《雷雨》的那个曹禺?你大哥说,还有哪个叫曹禺?我再看到你爸就觉得他伟大了好多,曹禺呀!说着笑。

那时候常有人来找我爸。她回忆,多的还是不伟大的,诉苦的,想升上去找不到门路的,还有人跟他借钱,找地方住,说句不好听的,和老婆吵架,生不出孩子,煤气点不着火,都找他。说着也笑。

他给她添酒,她没说她几乎从来不喝,只问他,德国男人都爱喝几杯?不然德国啤酒那么有名?

他说晚上也会去屋顶酒吧那种地方,坐坐享受片刻的宁静。一个摆弄人体内脏的人,在实验室忙碌一天,既想跟活着的人在一起,又不想说太多的话,听别人聊聊天,看看夜色,算是蛮好的消除疲劳的方式。

他送她到公交站,看不出一点醉意。意识到他们喝多了,至少她喝多了,是到了家以后。开门的时候,她还是利索的,换了拖鞋,没开灯就往客厅走。

地板落着一片月光,白茫茫的像在梦境里。刚才在路上走着,她都没注意有月亮。她有点困了,她是早睡早起的动物,不太相信这么晚了他妈妈还不睡等他回家。他笑着说他妈妈啊,九十多岁的人了,照样咖啡下午茶,比他还懂生活。

她肯定喝多了,陷在他带来的各种杂念里,怎么摔的都不知道,甚至想不起她那时在浴室里,厨房里,还是客厅到卧室的过道上?

有一阵她就像是往更低的地方掉,直到清醒过来。疼。疼得钻心。一只手动不了了,靠着另外那只手,她爬了起来。单手擦过脸,摸到沙发躺下。痛感像放电顺着受伤的手往全身波动。独居的人迟早会碰到这种事。没人帮她,她什么也做不了。

一些词从她脑中晃过,诸如乐极生悲,兴尽悲来,好景不长,却又像一缕烟一样散去。一事有一事之因。不能倒回去修改的事不要多想了。

五点刚过她就起来了,仍是单手刷牙洗脸,换了件衣服,坐公交车去医院。

桡骨骨折。骨科医生检查完,给她固定住伤手。她以为这就好了,可以回家了。骨科医生受惊一般看着她,粉碎性骨折呀,你这手得手术,想回家?一礼拜之后吧。

还得住院?轮到她受惊了,什么都没带啊!

让家里人带吧。

没家里人。

看骨科医生瞬间转换的表情,从同情滑入无须同情,语气平淡指点楼下有超市,将就着用吧。

她算是安顿下来。三个人的病房,都是女的,中间那个跑步伤了半月板,整条腿打了石膏;靠窗的短发妹骨折的部位跟她一样,只不过是来取钢板。

傍晚,一拨人提了水果花篮涌进来,短发妹盘腿坐在床上连说带笑讲起一年前的事儿:跟你们说啊,他到现在都不知道我怎么摔的。其实我就是去厨房拿个瓶子,在最上面的吊柜里,我搬了个凳子,够不着,就跳了一下。要是踩凳子中间也不会摔,可我踩在边上,又跳了一下。你们知道我家房子错层,摔下去手正好砸台阶上了。那可是大理石砌的啊,我居然用一只手做了晚饭,吃饭的时候他叫我递一下汤,我叫他自己端,他纳闷我怎么使左手了?左撇子还能学的?到现在他都想不通我在家都能把手摔骨折了。

帘子的缝隙里闪过短发妹肤色微黑却青春靓丽的脸。她听得好笑。怎么现在九〇后的小姑娘也这么独立了,有丈夫也不依赖。她是没有人可依赖,和老古同居的十二年,只有她给他买烟买酒等他来的份儿,说好一起离婚,她离了,他却拖着,从儿子还小还在读书拖到儿子工作、得病都保全着他那个家。她从来没有那种恶念,可事实就是他儿子竟然得了癌症,还是顶恶性的那种。也算十来年亏待她的恶果?所幸发现早,动用了所有人脉,人又年轻,还有救。问题是,还离婚吗?拖到儿子治愈?她劝他算了,给儿子治病要紧,他倒还暴跳如雷,好像不忠的是她。和老卢的几年是踏踏实实的柴米油盐,老卢做菜好,脾气也好,不爱吭声,算计也很好,住她这儿,他的房子将来留给儿子结婚。她还有儿子呢,她儿子以后不也得结婚?伤她心的还不是这个,伤她心的是,过年去他妈那儿吃年夜饭,老卢竟然不让她儿子一起去。问他为什么?连个回答都没有。反正也没领证,说分就分,只是两边家里都没说,家群也没退,时不时老卢还回来修个龙头煤气灶,说回过味来和她一起的这些日子是最好的。可也太迟了,说什么都回不去了。至于处在老古到老卢之间的老马、老龚甚至都没见过面,在两个月到半年之间就完成了从朋友到“老公”,再从“老公”到朋友的全过程。把他们的照片放在一起,会发现他们都长着方正敦厚的脸,忠厚得就像那些出土的秦俑的脸。也都正好走到恢复单身急于重新进入婚姻的阶段,也都在和她谈到结婚不久后,冒出不肯罢休并想再续前缘的老婆、老女朋友。

最终都结束了。这些爱来爱去的人。现在谁都不知道她一个人躺在医院的一张病床上,靠下载的韩剧消磨时间。

短发妹的丈夫一次都没来过。陪短发妹的女人,她开始以为是婆婆,坐在陪夜的椅子上,除了倒倒水,递递毛巾,吃饭走几步,整天没一句话。倒是伤了半月板的女人,丈夫天天来。短发妹有时和他们聊天,好像住得挺近,拐弯抹角地认识,她才知道以为是婆婆的那个人倒是短发妹的妈妈。果然也有话不投机到这种地步的母女。

就算这样,妈在也还有妈在的好处。麻醉同意书最后叫来保姆签的。她不想找二哥,妈刚咽气他就来找手镯,叽叽咕咕说以后别让他看见那只手镯,不然谁戴砍谁手。她这时想起这话就想笑。她的手真断了,不劳他砍了。手术时只觉得手离她很远,远得好像那手不是她的。一下午都在麻醉的残余作用下时梦时醒。蒙眬中伤了半月板的女人小声说想大号,她丈夫说,那就大呗。女人说用不惯衬盆,她丈夫说她,还怕拉床上啊?拉床上就拉床上!女人不吭声了。她丈夫拉上了帘子。

她等待着臭气弥漫到她这儿,病房的气味却一直没有变化。这女人到底拉了还是没拉呢?这种夫妻形象让她陌生。伤了半月板的女人幸福吗?她不知道。她只知道她从来没想过这种生活。没想过和这样的男人守在一起。

手术第三天,接到李佐的电话。

晚上一起吃个饭?还是讲得很慢,怕她拒绝?

你还没回去呀?

有点事,拖延了两天。明天真得走了,晚上再聚一聚?

可我来不了。她看看自己的手,觉得不讲不行了。

什么时候的事,好好的,怎么骨折了?

就那天晚上,我到家以后。

这样啊。他说,提起的一口气,半天放不下来。

她都想挂了,他才问她什么医院,几号病房。

她说了不用,他还是要来,以为过不多久就会出现在门口,时不时往门外看一眼。可到了四点多,他也没来。这是不来了吗?六点前后是探病高峰,送吃的喝的,过来嘘寒问暖的,每进来一个她的心都要猛跳一下,可都不是。八点多,以为他有事绊住不来了,忽然接到他的电话:到楼下了,马上上来。

她坐起来,理理头发,走廊静悄悄的,都没听见有人走过,可他已经在门口了。

她等着他冲过来,抓她的手——一般人不都这样?一个你在意的人伤到了,第一个动作不都是看看到底伤在哪儿,伤得怎么样?

短发妹和伤了半月板的女人那边静静的,像是屏住了呼吸。她们那儿大片小片演过许多场,今天轮到她了。家人都没一个,自己买脸盆水杯,吸管纸巾,居然有人来看她了。

可他还在那儿朝里望着。好像还在辨认是这儿?是这张床位?是她?

她朝他招手,帮他确认:是我,我在这儿!他也没有马上进来。

“你想什么呢?”此后变成她很难解开的一个疑问。在她的注目中,他一脸严肃,目不斜视,一步一步慢慢走进来。每一步之间都有个让她无论如何没法理解的停顿。他是在怕吗?怕这是一个随时会塌陷变形的不明空间?会把他卷进去,卷到不知所终的地方?

她几乎以为他会逃出去,免得沾手这桩有可能会麻烦到他的事,等他终于走完门口到病床之间的那五六步路,停在床前,她脱口说,太麻烦你了。

她是真心的。真的是挺麻烦的。医院这么偏。

不。他说。一点儿也不麻烦。

她问他是不是坐一坐,他还是站着。

我是想,他终于又开口了,声音压得低低的。她不禁看了看边上的短发妹和伤了半月板的女人,除了短发妹的妈妈在打瞌睡,所有的人都只是在刷手机。

唔?她竟然心慌,不知道他要说出什么惊动她惊动整个病房的话。真听到了,又不免好笑。这事跟你有关?没有啊,是我自己不小心。

我想过了,这事就是因为我造成的。他又说。

这句话此后高频率地出现在他们的微信聊天中,每次都诚恳如初。她出院许久,在微信上谈起这天,他仍坚持这是他造成的。她说他想多了,她在自己家里摔的。就算喝多了,也是她自己喝的。不是吗?跟他有什么关系?

你是不想给我添麻烦。他说。

她笑,德国人也这么怕给人添麻烦?什么都只求别麻烦别人?

他也笑,别不承认了,你这是客气。

你这是在客气吗?她点点自己的额头,想顺着他的意思说算了,又觉得还是不行,还是得划清楚这条线:我要是跟你客气,就不是我了。

他隔了很久才回,久得她都以为他不想理她了,再说回得也有点莫名其妙:如果我不是我了,倒有可能过得比现在好。

这是在说什么?她读了好几遍,读出一点寂寞和无可奈何,回他,你不适应德国,所以老想回来。可你再想想,都这个年纪了,那条弄堂还有几个认识的?你真回来了,怕也是不习惯的。

他承认是这样,承认他表面上适应了德国,骨子里仍留恋着中国的人情味儿。要不然,他也不会赴老宽召集的饭局了。老宽的女儿去英国,他帮过忙,他们之间的关系不止于几顿饭。

和她之前想得不一样。每次他回来,吃饭只局限于和老宽以及老宽叫来的两三个人。他要人情味,人真的太多太热闹,他也怕。他就是这么矛盾。不过,那次是因为她,因为他说起她,老宽问要不要叫她,才有了那个饭局,怕她不自在,多叫了几个人,目的还是想见见她。

她终于有机会问,不是以前走过都不看我?

你没看到我看你吗?他不承认。

她想说,我的感觉可没那么迟钝。不过,相信他,相信事实就是这样,也没什么不好。

四五个月后,他又回来了。说有工作上的事务。

还是老宽联络,召集起一桌人,一起吃了个饭。

喝着酒,聊起莱比锡,从巴赫的墓地,聊到房价,聊到越来越高的生活成本。

有什么办法?另一个老友说儿子在外面工作好几年了,一乘上汇率买什么都觉得贵。

老宽数了数,这一桌人一半的孩子都在外面或者去过外面。不知什么时候歧视成了话题,坐在她边上从文保单位退休的老友说,要说进入不了主流,她在国内也进入不了;要说有钱,他们更算不上,靠工资吃饭;就业,也去不了更好的公司单位,别说有钱的亲戚,邻居还歧视他们手里没第二套第三套房呢。

大家都笑,有人说她眼睛里只有自己的不平等,还有人认为歧视不存在的多半因为这事儿没影响到他,没影响到就如同不存在。场面一时有些纷杂,抢白的,截话的,连她都卷进去说起儿子,前些年都不想回来的事,现在要回来,拦都拦不住。

只有他们两个人在路上的时候,她说起最忧心的还是儿子的工作,一心想替他跑跑,人脉她多少有一点,父母的,她自己的,可人家一问什么学校毕业,985?211?什么专业?她就哑了。儿子说她落伍,现在的工作不是过去意义上的工作了。工作单位,也不是过去意义上的工作单位了。他自己会找,不用她操这个心。可她现在最急的是儿子的婚房,问他,你知道他爸给他存了多少钱?不等他回答大笑着说,十五万!你相信吗?上海,买个房子他给十五万,还真以为是一笔财产,你说这是没脑子还是脑子坏了?我除了笑还能哭吗?他劝她别多想了,解决不了的事想也没用,儿子大了有自己的选择。就说他儿子,当年要入籍,他做父亲的不至于反对,他不想入籍,他儿子也一样尊重他的意见。到了他这年纪,妈妈比儿子更重要,他妈妈比他儿子更需要他。虽然她没有爸妈了,也该为自己以后怎么过多想想了。

大聚之后,他又单独邀她小聚。

还是上次聚过的私房菜馆,还是他们喜欢的那几道清淡小菜,熏鲳鱼、蟹粉蛋、清炒空心菜,他突然说,我想过了。

她诧异地看着他,差点以为他因为造成了她的骨折,要赔偿她,给她钱,给她礼物。

他说的却是,我们一起过吧。

她大感惊异。你真想好了?要和我一起过?你了解我吗?

当然了解。还记得第一次吃饭那天晚上?你一进来,我就了解了。

她要他说说他怎么了解她的,了解什么,又了解了多少。

他自信的则是这么多年养成的眼光。你看,你身上没一件首饰,说明你不虚荣;和我喝了酒,回去把手都摔骨折了,一个字不说。这还不够说明你?

不虚荣,不麻烦别人,这是我吗?想起那天晚上奇异失踪的手镯,几日后出现在窗台的笔记本上,她竟然说不出话,也忘了辩解。哪是不想说,这么多年,每次进医院都是一个人,让她没地方说去,因而也就习惯了什么都不说。未必她真坚强到不需要任何依靠,不需要跟任何人示弱和诉苦。

等我四年,最迟五年。那边的工作结束了,我们就一起生活。

她看着他,简直不知道说什么。好的,我很愿意;你不再想一想?你是认真的吗?种种说辞窜进她脑中,又化作无影,只是看着他,听他继续往下说,我想过了,那时你就住我那儿,你现在的房子留给你儿子将来结婚。

她到底被最后这句话打动了。

想想又有些好笑。

再过四五年她就六十了。母亲生前总问她是不是非要弄到五十岁当新娘子?她听得懂母亲的意思——不寒碜吗,这么老的新娘?没想到她比母亲说的还要迟上九年十年。

就这也充满了不确定性。他刚回去疫情就来了。有几个月为了方便管理,她住的小区只留了一个出入口,她平时就懒得出门,倒也无所谓,只是买个菜、拿个快递都得绕远路,多少有点烦。他劝她安心,就当散个步不好吗?反正她那点兼职都是线上做,在家时间那么多,没事练练字,也算完成你爸的心愿,乘兴发了几幅字给她看。最得意的是一幅仿米芾的连笔行草,字像雪片一般从很高的地方飘下,带着他的心意——疫情过去,航线正常了,他就回来。

她从爸爸留下的字画书帖里抱出一摞,盘腿坐到阳台上。那么多年,谁知道她更愿意看韩剧美剧,而不是这些妈不要、哥也不要的老古董?二哥每次说到这堆东西就只有一个词:“赝品!”最面上一册是王羲之的《平安帖》,宋代的绢本墨迹本,对照着百度词条她才能读出:“岁忽终。感叹情深。念汝不可往。复悬心。顷异寒。”再下面一册,欧阳询的《心经》,“不生不灭,不垢不净,不增不减”,再下,还有赵孟頫的《道德经》《汲黯传》……像是收到遥远天际发来的密电,也像爸爸特意的安排,笃定知道她总归有一天会来打开这扇柜门。九岁燠热的夏天,为了汗水沾湿宣纸扔掉毛笔的她,为了不写字和爸爸吼来吼去的她,好像这四十多年都在用另一种方式写字,兜兜转转,磕磕绊绊,逆锋、藏头,又被他送回到爸爸想要她走的老路上。

也所以,她自己都不相信,居然坚持了下来。写了满意的拍了照片传给他,他说,等你练多了,喜欢上这东西,什么喝酒啊看剧啊全比不了,“久而久,则不可一日无此君”。

又两年过去,她突然梦见妈,毫无解剖后的支离破碎,经历了那一番皮碎肉裂之痛,端坐在吉庆里老公寓房的窗前,比起生前更凛然,看着她,更面无笑容,清清楚楚问出一句:你的莱比锡恋人呢,准备什么时候回来?她百般辩解,通航刚刚恢复正常,还有工作事务没有了结,李佐不是老古、老卢,也不是老马、老龚,他和他们不一样,这次是真的!他会回来的,也不知道说了多少遍,直到冷汗直冒地醒过来。窗棂、橱柜一点点在黑暗中显出轮廓,出自梦境的声音仍在她耳朵边响着。妈竟然知道莱比锡?用的还是她从小听到大也是她最受不了的揶揄的语调。

隔天她终究回了趟吉庆里,远远看见绿底白字的门牌号,架在弄堂两边的空调外机上和电线乱七八糟挤成一团,感觉仍在梦里,是因为妈妈梦里的疑问还是要到梦里解决?不得不把梦拖长下去。脚底又变得发软发飘,和晚饭酒喝多了一样,可也毫无差错把她引向那排老石库门房子。不用找就顺着自家的阳台窗看到李佐家的阳台窗,从前总挂着白纱线钩的镂空窗帘,现在灰扑扑的,拉在一边,倒像积着一指厚的灰尘。她有点怕看到他妈妈——万一认出来怎么说呢?

正欲近不近地看着,一个坐在门口读报的老头子突然抬起头,问起她爸爸。

“你还记得他啊?”她看着老头子几乎脱光的眉毛,对他笑一笑。老头得意起来,“那当然,这条弄堂里,谁不知道你爸爸?”她固然高兴,却不得不回答老头之后的问题。老头“啊”了一声,倒也没追问什么时候走的,只说他们这群人差不多都走光了,前一阵李佐的妈妈也走了,白肺,李佐从德国赶回来,最后一面也没见到。他倒是孝顺,这几年经常回来。要是她早几天来,说不定还能碰上,小时候老看到他们在一起玩的。

她只觉得太阳晒在头上,像撒下来一把针,每根都刺进了头皮,但也只是一刹那就统统消失了。老头终于想起来问她怎么在这里?她从心里讨厌他,像个鬼魂,她妈妈的鬼魂,借口有朋友叫她拍点老建筑的照片,扬扬手机,说了声再见就走了。也不知走了多久才走出弄堂,经过的每扇窗都破了,一块,一个角,她的脸印在上面,鼻尖冻得通红,没有一张完整的,好像走了几十公里远,开了门,走进家里,满屋子青灰的夜色。

外面下起小雨,斜着掠过窗口。一坐到沙发上,她就起不来了。不过,坐坐还是好了一点。想发条微信给李佐,写了删,删了写,总也写不成,索性丢开手机,铺好纸,倒好墨汁。

写到出神的时候,她在纸上看到过水绿色的菩提树。不,不是莱比锡的菩提树,是她内心幻化的菩提树,轻盈、透亮,能扫尽内心一切杂物。

为了方便给自己的作业打分,她在墙上拉了绳子,几年下来积攒了很可观的张数。她半是欣赏半是审视着干透的、还没有全干透的字迹,思绪终究滑过去,借着剩下的半边墙,勾画出李佐的肖像,再为这幅肖像配上虚空的木质相框。她当然希望他不总是以这种,这种可以标上“莱比锡恋人的画像”的方式出现。直到现在她还是抱着希望,希望他走下来,是一个摸得到体温的人,像家人那样和她待在一起。不过,至少她现在知道,她看着的这个人,一直就藏在她这些年结识的这些人背后。三四十年间,她和这些人连上再断开的种种一见如故和分道扬镳,都在这幅肖像上。(吴文君)

华文国际网 版权所有 2026 © 邮箱:1351659001@qq.com